歯並びが悪いとどうなる?子どもに与える影響と予防方法

こんにちは。千葉県我孫子市の歯医者「ブライト歯科クリニック」です。

「子どもの歯並びが悪くなってきた気がする」と心配している保護者の方のなかには、歯科医院を受診したほうがよいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

「少し様子を見てもいいのかな?」「成長するにつれて歯並びが整っていくかもしれない」と考えて、受診に踏み切れないという方もいらっしゃるでしょう。

本記事では、子どもの歯並びが悪くなる原因やリスク、矯正治療を開始する目安、歯並びが悪くなるのを防ぐ方法などについて解説します。

歯並びが悪い状態とは

歯並びが悪い状態のことを不正咬合(ふせいこうごう)といいます。

しかし、不正咬合と一口にいっても、さまざまな種類があります。以下では、代表的なものについて解説します。

上顎前突(じょうがくぜんとつ)

上顎前突とは、上の歯列が大きく前に出た状態を指します。主に、上顎が下顎に比べて大きく前に出ていることや上の前歯が突き出すように生えていることが原因で引き起こされます。また、下顎が上顎に比べて十分に成長していないことによって生じることもあります。

下顎前突(かがくぜんとつ)

下顎前突とは、上の歯列よりも下の歯列が前に出た状態を指し、反対咬合(はんたいこうごう)とも呼ばれます。主に、歯の向きが原因で引き起こされるタイプと顎の位置や大きさが原因で引き起こされるタイプがあります。

下顎前突は顎の成長に伴って悪化するため、下顎が成長する前の乳児期に治療することが望ましいといわれています。

叢生(そうせい)

叢生とは、凸凹した歯並びのことです。顎のサイズに比べて歯のサイズが大きいことや、顎が小さくて歯がきれいに生え揃うためのスペースが確保できないことなどが原因として挙げられます。

過蓋咬合(かがいこうごう)

正常な噛み合わせは、奥歯を噛み合わせた際に上の歯列が下の歯列を2~3mm程度覆った状態です。

しかし、先天的に下顎が後方に位置していることや日常的に強く食いしばる癖などによって、上の歯列が下の歯列をすっぽりと覆い隠す状態になることがあります。このような状態を過蓋咬合といいます。

開咬(かいこう)

開咬とは、奥歯を噛み合わせた際に、上下の前歯にすき間ができる状態のことです。長時間に及ぶ指しゃぶりや舌を上下の前歯のすき間に入れる癖などが原因で生じます。

子どもの歯並びが悪くなるのはどうして?

では、子どもの悪い歯並びはどのようなことが原因で引き起こされるのでしょうか。ここからは、不正咬合の主な原因についてみていきましょう。

遺伝

全身の骨格や顔のパーツなどが遺伝するように、顎の骨や歯の大きさ、顎の骨のバランスなども遺伝することがあります。そのため、上下の顎のアンバランスによって引き起こされる上顎前突や下顎前突、叢生などは遺伝しやすい歯並びといえます。

ただし、両親が不正咬合でも、必ずしも子どもに遺伝するというわけではありません。

悪い癖や習慣

子どもの歯並びに影響を及ぼす原因として、悪い癖や習慣などが挙げられます。例えば、指しゃぶりや爪噛み、頬杖、うつ伏せ寝などです。そのほかにも、唇を噛む癖や舌で前歯を押す癖などによって不正咬合が引き起こされることもあります。

口呼吸

日常的に口をポカンと開けていることが多いお子さんもいらっしゃるでしょう。日常的に口呼吸をしていると口周りの筋肉のバランスが崩れるため、歯列が乱れやすくなります。

食生活

柔らかい食べ物ばかり食べている場合やよく噛まずに飲み込むことが多い場合、咀嚼回数が減って、顎の成長が不十分となることがあります。

顎の発達が十分に促されない状態では、歯がきれいに並ぶためのスペースを確保できません。その結果、前歯が突き出したり歯と歯が重なり合って凸凹したりすることがあるのです。また、上下の顎のバランスが悪くなる可能性もあるでしょう。

子どもの歯並びが悪いとどのようなリスクがある?

お子さんの悪い歯並びを治療するか迷っている保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、子どもの不正咬合をそのままにしておくと、さまざまな問題が生じる恐れがあります。ここでは、悪い歯並びが引き起こすリスクについて解説します。

虫歯や歯周病になるリスクが高まる

歯並びが乱れていると、歯と歯の間に食べカスなどの汚れが蓄積しやすくなります。また、歯ブラシが細かい部分まで行き届かないため、磨き残しも多くなるでしょう。その結果、細菌が繁殖して、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。

発音しづらくなる

歯並びが悪いと、発音に影響を及ぼすこともあります。例えば、上下の歯列にすき間ができる開咬では発音の際に空気が漏れやすくなり、受け口の場合には舌の動きが制限されます。その結果、サ行やタ行の発音が不明瞭になったり発音しづらいと感じたりすることがあるのです。

発音に問題が生じることによって、コミュニケーションに支障が出る可能性もあるでしょう。

胃腸に負担がかかる

歯並びが乱れていると噛み合わせが悪くなり、食べ物をしっかりと噛み切ったりすり潰したりすることが難しくなります。

大きな塊のまま飲み込むことを続けていると、胃腸に負担がかかりやすくなるでしょう。また、咀嚼がうまくできないことにより偏った噛み方になると、さらに歯並びが乱れる可能性があります。

見た目にコンプレックスを抱く

口元は会話の際などに人目に触れやすい部分ですので、お子さんによってはコンプレックスを抱く可能性もあります。場合によっては、口を開けて思い切り笑えない、家族以外の人と食事ができないなど、日常生活に支障が出ることもあるでしょう。

幼少期のコンプレックスは、その後の人生に大きく影響する可能性もありますので、早めに改善する必要があります。

歯の矯正は何歳から?

矯正開始の目安となるのは、乳歯から永久歯へ生え変わる6歳〜10歳頃です。この時期は、顎が最も成長するタイミングですので、顎の成長を利用しながら歯並びを整えることができます。

実際には、お子さんの顎の発達状況や歯並びの状態などによって最適な開始時期は異なりますので、まずは歯科医院でご相談ください。

子どもの歯並びが悪くなるのを防ぐ方法

最後に、子どもの歯並びが悪くなるのを防ぐ方法についてご紹介します。

悪い癖や習慣を改善する

指しゃぶりや爪噛み、頬杖、舌癖などは、歯並びを悪化させるため、意識的に改善することが大切です。なお、3歳頃までの指しゃぶりであれば歯並びに影響することはないといわれています。

よく噛んで食べる

よく噛んで食べることは、口周りの筋肉や顎の成長促進に役立ちます。そのため、日頃からよく噛んで食べることが大切です。1口あたり30回程度噛むことを心がけましょう。

正しい姿勢を心がける

猫背などの悪い姿勢は、顎の発達の妨げになるといわれています。近年は、幼いうちからスマートフォンやタブレット、ゲーム機器などに触れる機会も多く、姿勢の悪いお子さんが増えています。

悪い姿勢が習慣化すると改善するのが難しくなりますので、早めに対処することが重要です。

鼻で呼吸する

口呼吸は、歯並びに悪い影響を及ぼします。よい歯並びを維持していくためにも、鼻で呼吸することが大切です。慢性的な鼻炎やアデノイド肥大などによって口呼吸が誘発されている場合には、原因を取り除く必要があるでしょう。

定期的に歯科医院を受診する

歯並びが悪くなるのを防ぐためには、定期的に歯科医院を受診することも大切です。こまめにチェックを受けておくことで、万が一、異常が見つかった場合でも早期に対処できるでしょう。

まとめ

お子さんの歯並びが気になっていても「もう少し様子を見ても大丈夫かな?」「忙しくて受診する時間がない」という保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、お子さんの悪い歯並びを放っておくと、さまざまな問題を引き起こすことがあります。特に、舌癖や口呼吸などの悪い習慣がある場合には、時間の経過とともに歯並びが悪化する可能性もあります。

子どもの歯並びについて気になることがあるという保護者の方は、一度歯科医院でご相談ください。

小児矯正を検討されている方は、千葉県我孫子市の歯医者「ブライト歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯治療や成人矯正・小児矯正、入れ歯治療やインプラントなど、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、Web予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

千葉県我孫子駅の総合歯科医院

ブライト歯科クリニック

〒270-1151

千葉県我孫子市本町2-6-3 秋元ビル1F

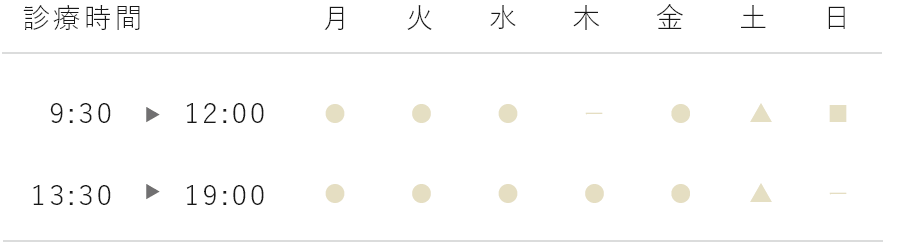

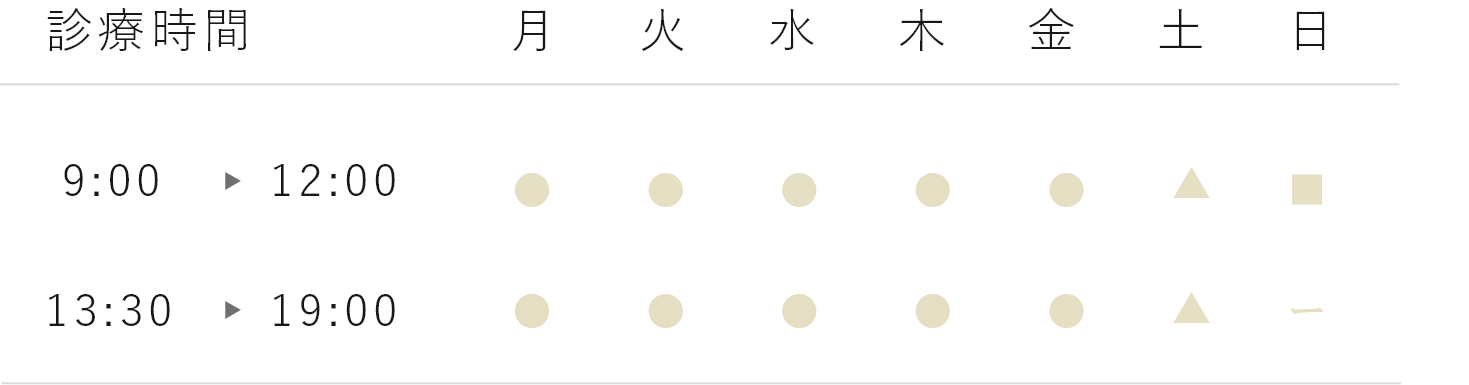

【平日】9:00~12:00 / 13:30~19:00

【土曜】9:00~13:00 / 14:00~17:00

【日曜】9:00~13:00

※休診日:祝日