子どもが出っ歯になる主な原因とは?影響や矯正方法も

こんにちは。千葉県我孫子市の歯医者「ブライト歯科クリニック」です。

子どもの歯並びは成長や生活習慣の影響を大きく受けます。そのなかでも出っ歯は、見た目だけでなく発音や噛み合わせ、将来的な口腔健康にも関わる問題です。早期に原因を理解し、適切な対応をとることで改善や予防が可能です。

この記事では、子どもが出っ歯になる主な原因や影響、矯正方法、日常でできる予防のポイントをわかりやすく解説します。

出っ歯とは?

出っ歯とは、上の前歯が前方に突き出した状態を指し、専門的には上顎前突(じょうがくぜんとつ)と呼ばれます。見た目の印象だけでなく、噛み合わせや発音、口腔内の健康にも影響を与えることがあります。

出っ歯には大きく分けて、歯の傾きや位置による歯槽性上顎前突と、顎の骨格バランスの問題による骨格性上顎前突があります。歯槽性上顎前突の場合は矯正治療によって改善しやすいです。

一方で、骨格性上顎前突は外科的な治療が必要です。

出っ歯になると、食べ物を噛み切りにくい、口が閉じにくい、口呼吸になりやすいなどの問題を引き起こします。特に子どもの場合は顎の成長過程にあるため、早期の対応が重要となります。

子どもが出っ歯になる主な原因とは?

子どもの出っ歯は、日常の習慣や成長段階での口腔環境の影響を受けやすく、原因は複数考えられます。ここでは、子どもが出っ歯になる代表的な原因をご紹介します。

指しゃぶりや舌の癖

3歳以降まで続く指しゃぶりや、舌を前に押し出す癖(舌突出癖)は、出っ歯の原因になります。これらの習慣や癖が長期間続くと、歯並びや噛み合わせに悪影響を与えやすくなるのです。

特に指しゃぶりは、歯だけでなく上顎の形にも影響を及ぼし、上顎が前方に突出したり、上下の歯の噛み合わせが悪くなったりすることがあります。また、舌突出癖は発音や飲み込みの仕方にも影響を与え、矯正治療後の後戻りを招く要因にもなります。

口呼吸

鼻づまりやアレルギー性鼻炎などで口呼吸が習慣化すると、唇の筋力が低下し、自然に口が開きやすくなります。その結果、上の前歯が前方に傾きやすくなるのです。

さらに、口呼吸は舌の位置にも影響を与えます。通常、舌は上顎に軽く接していますが、口呼吸が習慣になっていると舌の位置が下がりやすくなります。これによって、上顎の成長が促されないと、歯が並ぶスペースが狭くなって前歯が突出することがあるのです。

この状態が長期間続くと、歯列や顔貌の成長にも影響を及ぼし、出っ歯や不正咬合を引き起こすリスクが高まります。

顎の発育不全

柔らかい食べ物中心の食生活や、噛む回数の少ない習慣は顎の発育を妨げます。顎が十分に成長しないと、歯がきれいに並ぶためのスペースが不足し、結果として前歯が前方に押し出されることがあるのです。

また、現代は硬い食品を食べる機会が減り、咀嚼筋も発達しにくくなっています。特に成長期の子どもでは、日常的に噛む刺激が不足すると顎骨の発達が遅れやすいため、意識的に噛みごたえのある食品を取り入れることが大切です。

遺伝的要因

骨格や歯並びの特徴は親から子へ遺伝することがあります。そのため、両親が出っ歯の場合は、子どもも出っ歯になることがあるのです。また、生活習慣や癖が加わることでさらに顕著になることもあります。

遺伝的要因は予防が難しい面もありますが、早いうちから歯科医院で成長の経過を確認してもらうことで、適切な時期に矯正治療を開始できる可能性があります。

乳歯の早期喪失

乳歯の虫歯や外傷で歯を早く失うと、周囲の歯が空いたスペースに倒れ込むように移動し、永久歯が正しい位置に生えにくくなります。その結果、歯並び全体のバランスが崩れ、上の前歯が前方に傾いて出っ歯になることがあるのです。

特に乳歯は永久歯が生えるためのガイドの役割を担っているため、早期喪失は口腔の成長発育に大きな影響を与えます。虫歯や外傷を防ぐことは、歯並びの維持にも直結する大切な習慣です。

姿勢の悪さ

うつ伏せ寝や頬杖など、頭や顎に偏った力がかかる姿勢は、成長中の顎の形や歯列に影響します。

特に成長期の子どもは骨が柔らかく変形しやすいため、日常的に顎へ力が加わると、上下の顎のバランスが崩れやすくなります。その結果、上顎が前方に出たり、下顎の成長が抑えられたりして出っ歯になる可能性があるのです。

姿勢の悪さは就寝時や学習中など無意識のうちに現れることが多く、保護者の方が気付きにくい点にも注意が必要です。

出っ歯が与える影響とは?

出っ歯は見た目の印象だけでなく、機能面や健康面にもさまざまな影響を及ぼします。特に成長期の子どもでは、放置することで将来的な口腔トラブルや全身への負担が大きくなることがあります。ここでは、主な影響について詳しく解説します。

見た目がコンプレックスになる

まず、出っ歯は笑顔や顔全体の印象に直結します。前歯が大きく前方に出ていると、横顔のバランスが崩れ、口元が突出して見えやすくなります。これにより、子どもが人前で笑うことを避けたり、自分の口元にコンプレックスを抱いたりする原因となります。

見た目の問題から、子どもが自信をなくしたり、人とのコミュニケーションを避けたりする可能性もあります。これが長期化すると、学校生活や将来の社会生活にも影響を及ぼすことがあるでしょう。

発音しにくくなる

出っ歯になると、さ行やた行など、一部の音が正しく発音しづらくなることがあります。上下の歯を噛み合わせたときに隙間ができるため、空気が漏れて発音が不明瞭になるのです。発音のクセが幼少期から続くと、大人になってからも改善が難しくなることがあります。

食べ物をうまく噛み切れなくなる

前歯の噛み合わせが適切でないと、食べ物をうまく噛み切れず、咀嚼機能が低下します。その結果、消化器官への負担が増え、胃腸トラブルにつながる可能性もあるでしょう。

顎関節に負担がかかる

噛み合わせのズレは顎関節にも負担をかけます。これが長期間続くと、顎関節症を引き起こすこともあるでしょう。

前歯を損傷する可能性がある

前歯が突出していると、転倒やスポーツ時に歯をぶつけやすくなります。これによって、前歯が折れたり欠けたりするリスクが高まるのです。

虫歯や歯肉炎のリスクが高まる

出っ歯の場合、唇を閉じにくくなります。これによって、口内が乾燥すると、細菌が繁殖して虫歯や歯肉炎の発症リスクも増加します。

出っ歯の矯正はいつから始める?

子どもの出っ歯の矯正は、一般的に永久歯が生え始める6〜7歳ごろから検討されます。

この時期は混合歯列期と呼ばれ、乳歯と永久歯が混在しているため、顎の成長を促しながら歯並びを整えやすい時期です。早期に矯正を始めることで、顎のバランスを改善し、将来的な大がかりな治療を避けることができます。

ただし、症状の程度や子どもの成長具合によって治療を開始する時期は異なります。歯科医院で定期的に検診を受け、適切なタイミングで治療を開始することが大切です。場合によっては、永久歯が全て生え揃ったあとに矯正を始めることもあります。

早めの相談が、スムーズな治療につながります。

子どもの出っ歯を矯正する方法

子どもの出っ歯を矯正する方法には、成長段階や症状の程度に応じてさまざまな選択肢があります。ここでは代表的な矯正方法について解説します。

一期治療

一期治療とは、永久歯に生え変わる前に行われる治療です。子どもの顎の成長を利用しながら、歯を並べるスペースを確保する治療が行われます。

一期治療で行われる治療法のひとつに床矯正(しょうきょうせい)があります。床矯正は、取り外し可能な装置を使い、顎の成長を利用しながら歯が並ぶスペースを作る治療法です。

歯が生えるスペースがないと前歯が押し出されて出っ歯になる可能性があります。顎の幅を広げてスペースを確保できれば、出っ歯を改善できるでしょう。

二期治療

二期治療は、永久歯が生え揃ってから行われる治療です。二期治療では、ワイヤー矯正やマウスピース矯正で歯を動かして歯並びを整えていきます。

ワイヤー矯正

ワイヤー矯正は、歯の表面に小さなブラケットを取り付け、そこにワイヤーを通して歯を動かす方法です。細かい歯の動きが調整できるため、精密な治療が可能ですが、装置が目立ちやすい点はデメリットです。

マウスピース矯正

マウスピース矯正は、透明なプラスチック製のマウスピースを使って歯並びを整える矯正方法です。装置は透明のため目立ちにくく、食事や歯磨きの際に取り外せる点がメリットといえます。特に軽度から中程度の出っ歯であれば、マウスピース矯正で改善可能です。

ただし、適応症例が限られるため、歯科医師の診断が必要です。

子どもが出っ歯になるのを防ぐために心がけること

子どもが出っ歯になるのを防ぐためには、日々の生活習慣やケアがとても大切です。以下のポイントを意識して、健康的な歯並びをサポートしましょう。

正しい姿勢を保つ

うつ伏せ寝や頬杖など、顎や顔に偏った力がかかる姿勢は避けましょう。正しい姿勢を保つことで、顎の成長や歯並びに悪影響を与えにくくなります。

口呼吸を改善する

口呼吸が習慣になっていると、唇や口周りの筋力低下を招きます。鼻詰まりが原因で口呼吸になっている場合は耳鼻科を受診して治療を受け、口呼吸の習慣を改善しましょう。

指しゃぶりや舌の癖を改善する

3歳以降も続く指しゃぶりや舌を前に押し出す癖は、出っ歯の原因になります。出っ歯になるのを防ぐためには、これらの癖や習慣を改善することが重要です。

食生活を見直して顎の発育を促す

柔らかい食べ物ばかりではなく、噛みごたえのある食材や繊維質の野菜を取り入れ、よく噛む習慣をつけましょう。顎の筋肉や骨の発達を促すことで、歯並びが乱れるのを防げます。

定期的に歯科検診を受ける

定期的に歯科検診を受けることも大切です。定期的に歯科医院で検診を受けていれば、虫歯などのトラブルを早期に発見・対処できます。これによって、乳歯の早期脱落による歯並びの乱れを防ぐことにつながるでしょう。

また、歯並びの状態を定期的に確認してもらっていれば、適切なタイミングで矯正治療をはじめられます。

まとめ

子どもの出っ歯は、姿勢や口呼吸、指しゃぶりなどの習慣や遺伝、顎の発育不全などさまざまな原因で起こります。早期に原因を把握し、生活習慣の改善や適切な矯正治療を行うことが大切です。定期的な歯科検診を受けて、健康な歯並びを維持しましょう。

小児矯正を検討されている方は、千葉県我孫子市の歯医者「ブライト歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯治療や成人矯正・小児矯正、入れ歯治療やインプラントなど、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、Web予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

千葉県我孫子駅の総合歯科医院

ブライト歯科クリニック

〒270-1151

千葉県我孫子市本町2-6-3 秋元ビル1F

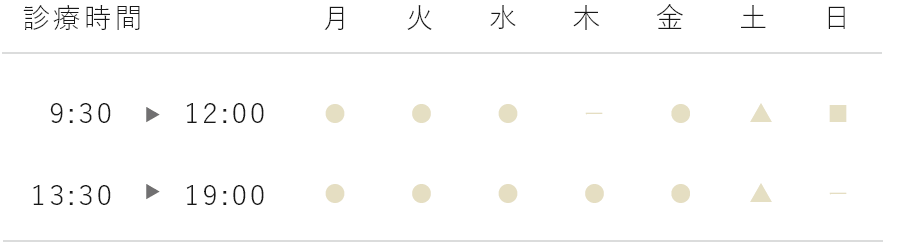

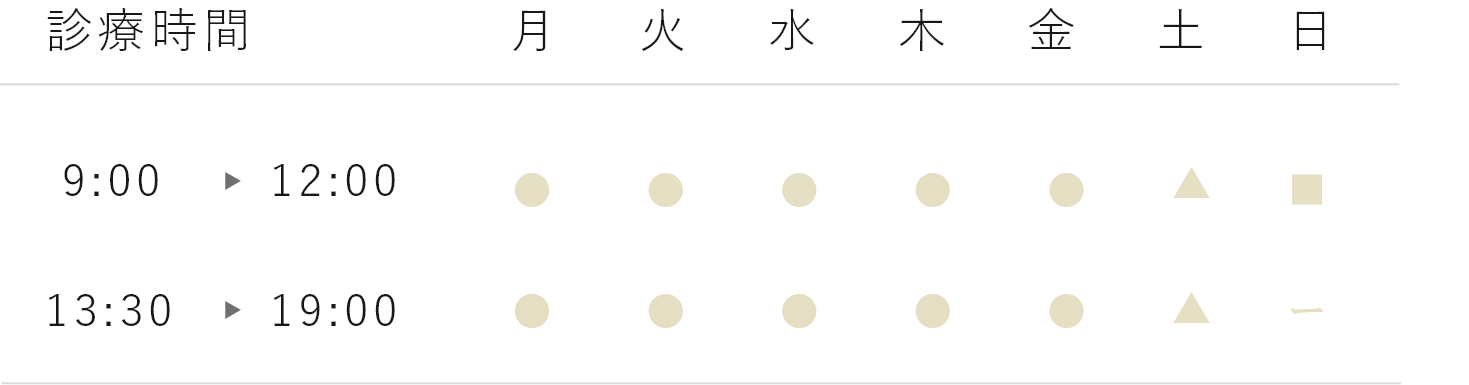

【平日】9:00~12:00 / 13:30~19:00

【土曜】9:00~13:00 / 14:00~17:00

【日曜】9:00~13:00

※休診日:祝日